Especial

Brasileiro está anestesiado diante da banalização da violência

Publicado em 06/10/2023 1:31 - Victor Barone (Semana On), Juan Arias e Luiz Ruffato (El País), William Waack (CNN), Akemi Nitahara (Abr), Leonardo Sakamoto (UOL), Catarina Duarte (Ponte) – Edição Semana On

Clique aqui e contribua para um jornalismo livre e financiado pelos seus próprios leitores.

O Brasil despertou nesta sexta-feira (6) atento para uma notícia que domina as manchetes da mídia desde ontem: o assassinato brutal de três médicos em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro. Foram mortos os ortopedistas Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim, irmão da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP). O médico Daniel Sonnewend Proença foi internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde permanece em estado estável.

Parte importante do impacto da notícia se deu devido ao fato de que as vítimas são médicos, brancos e economicamente bem resolvidos. Quando o horror da barbárie atinge a elite, parece haver uma onda de indignação mais acirrada do que quando os mortos são pobres, pretos, índios, gente ‘dispensável’.

Afinal, no mesmo momento em que os médicos paulistas eram chacinados enquanto tomavam um chopp inocente à beira mar, uma família inteira de ciganos (entre elas uma criança de quatro anos e uma grávida de nove meses) era morta a tiros dentro de sua casa, em Jequié, na Bahia.

Só no mês de setembro, mais de 60 pessoas morreram em ações da PM baiana. O estado descreve as vítimas como “suspeitos”. As polícias da Bahia mataram mais pessoas em supostos confrontos do que todas as forças policiais dos Estados Unidos juntas no ano de 2022. A letalidade policial no estado também é a maior do país, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Em São Paulo, as mortes causadas pelas polícias civil e militar subiram 85% em agosto. Para especialistas, os números mostram que governo paulista tem “incentivado” policiais a matarem. A cada ano, pelo menos 20 chacinas ou ocorrências em que são registradas três ou mais mortes são praticadas na região metropolitana de São Paulo. É o que mostra levantamento conduzido pela cientista social Camila Vedovello, que apontou, de 1980 a 2020, a ocorrência de 828 homicídios múltiplos nas cidades que compõem a região metropolitana, que inclui a capital paulista.

A chacina na Bahia e o aumento da letalidade policial em São Paulo não causaram tanto impacto midiático e social quanto a morte dos médicos paulistas. É como se, no Brasil, a vida de alguns valesse menos que a de outros.

O pavor da violência nos atinge com mais força quando as vítimas fazem parte do nosso entorno, correto? Em parte.

A barbaridade cometida na Barra da Tijuca, apesar de seu impacto, foi prontamente relegada a segundo plano pelo bem da “normalidade”. A organização do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo (Mifas) – da qual as vítimas participavam – cancelou a cerimônia de abertura em decorrência dos assassinatos. Também não será realizado o jantar de encerramento do evento, que vai até este sábado (7). O congresso fez um minuto de silêncio em memória dos ortopedistas, o que foi repetido à tarde. O evento, no entanto, prossegue com sucesso.

O Quiosque Naná, onde aconteceu o crime, funcionava normalmente durante a tarde de ontem, menos de 12 horas após os assassinatos. As mesas onde o crime ocorreu, crivadas de balas, eram ocupadas, pasmem, por participantes do próprio Congresso. No Rio de Janeiro, a vida continua, em meio ao terror.

Em 2021, o diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, alertou para o aumento da violência no Brasil e sua legitimização por parte da sociedade. “A gente vai percebendo que o Brasil é muito leniente com a violência. Ele é anestesiado com a violência, mas quem infelizmente sente os efeitos mais fortes disso são as minorias”, declarou o sociólogo na oportunidade.

Quiosque na Barra da Tijuca onde médicos foram assassinados, aberto na tarde de ontem – Tomaz Silva/Agência Brasil

É verdade. O que vivemos hoje é uma total indiferença em relação à violência. Parecemos anestesiados: as notícias sobre assaltos, estupros, assassinatos, já não nos sensibilizam.

Um país democrático não é apenas aquele em que os administradores são eleitos pelo voto direto – um país democrático é o que garante os direitos mais elementares dos cidadãos, entre eles, essencial, está o direito de ir e vir, o de saber que nossos filhos e parentes e amigos saem para trabalhar, para estudar ou para se divertir e estarão de volta sãos e salvos em suas casas. Não é o nosso caso: hoje, somos reféns da nossa apatia. Até quando assistiremos impassíveis a nossa derrocada?

No ano passado, o Brasil teve o menor número de mortes violentas nos últimos 11 anos. Mesmo assim, não dá para comemorar. Comemorar que “só” foram registradas 47.508 mortes? Mesmo sendo o menor da última década, esse número continua fazendo do Brasil e de algumas de suas cidades um dos lugares mais violentos do mundo.

Os últimos dados confiáveis são de três anos atrás, e eles indicam que o Brasil, com pouco mais de 2% dos habitantes do planeta, reúne mais de 20% das mortes violentas.

Como entender que o Brasil exiba há tanto tempo um padrão de violência tão alto na comparação com outros países de renda similar à nossa, e também com desigualdade de renda?

É um gravíssimo problema de doença social.

O gerente de projetos do Instituto Sou da Paz, Bruno Langeani, reforça a percepção de que a sociedade brasileira se acostumou com alto nível de violência nos centros urbanos. “Não acho que a gente esteja num cenário muito pior no Rio de Janeiro do que a gente estava no ano passado. O problema é que a gente se acostumou com o nível de violência muito alto”, disse o especialista à CNN.

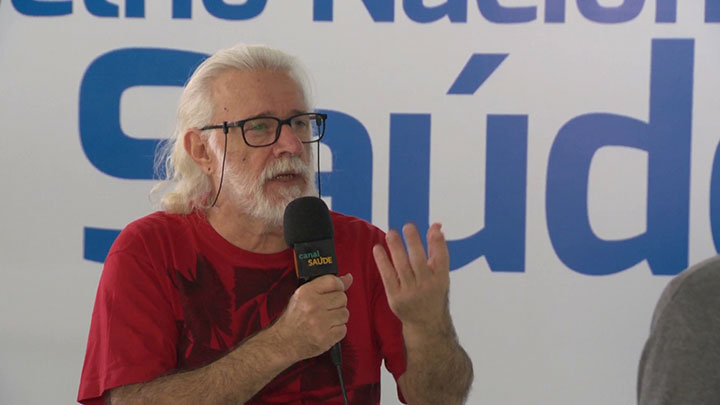

Para o médico sanitarista Emerson Merhy, parte da sociedade brasileira enxerga o “outro” como um ser “imaginário”, que não faz parte da sua própria cadeia de relações.

“Levamos uma vida setorizada. Alguns se colocam em certo setor da sociedade e o que ocorre naqueles outros setores ‘imaginários’ não os atinge, não tem a ver com eles. É como se não existisse uma dinâmica global à qual todos nós pertencemos. É a dinâmica da violência estrutural, acoplada à desigualdade, à iniquidade e à uma visão necropolítica sobre boa parte da população. Estas pessoas pensam: ‘ah, o que aconteceu com eles lá na Barra da Tijuca foi azar, acaso, é assim mesmo, mas isso não tem a ver comigo; eu sou de outro setor da vida, de outro lugar, isso não me pertence’. E não se consegue perceber como nossas estas experiências de vida, esse plano comum, estas forças fortíssimas e instituídas que atingem todos nós”.

Não conseguimos enxergar o outro, diz o médico sanitarista Emerson Merhy.

“É a banalização da violência. Primeiro porque essa relação de aceitação da violência cotidiana passa pela cultura da violência, e isso não tem nada de natural. Toda essa situação se aproxima do conceito de ‘banalidade do Mal’, da Hannah Arendt”, afirma o psiquiatra Ricardo Moebus.

É a banalização da violência, destaca o psiquiatra Ricardo Moebus.

Na pele

Os cidadãos brasileiros percebem a violência na pele, em seu cotidiano. No Rio, as balas perdidas causaram a morte de sete crianças só neste ano. Na mítica praia de Copacabana, as autoridades tiveram de levantar torres de observação para vigiar a formação de arrastões, bandos de jovens que chegam para assaltar os banhistas.

Nos ônibus que levam as pessoas dos subúrbios às praias nobres do Rio, a polícia age para deter suspeitos que poderiam ir até elas para assaltar os turistas. Os mais vigiados continuam sendo os mais pobres, identificados como violentos potenciais.

As pessoas de bem da nobre zona sul das praias cariocas chegaram a pensar em isolar essas praias, obrigando a pagar para poder desfrutar delas, em uma tentativa de afastar as classes mais baixas.

Se a violência física (sobretudo nas grandes metrópoles) continua crescendo, existe no entanto uma violência mais perigosa, que é a de considerá-la parte da vida dos cidadãos, quase sem assombro, até com resignação. “Só espero que não chegue até mim”, dizia uma senhora bem de vida de São Paulo. É como uma loteria ao contrário. Jogamos todo dia para que não nos alcance.

Nenhum presente melhor para os que governam o país do que essa espécie de vacina contra a indignação diante de tanta violência gratuita.

Conversava sobre o assunto com um flanelinha da pequena localidade praiana de Saquarema, na região dos Lagos (Rio de Janeiro) e ele me dizia: “É que a gente é assim. Para esquecer não só da violência, mas também de tanta corrupção política, a gente se esconde em nossas cervejas e churrascos”. O rapaz sabia, no entanto, que em outros países, como a Argentina, as pessoas sabem protestar mais. “Aqui não estamos acostumados”, destacou.

E é esse acostumar-se com a violência cotidiana, que começa a não ser quase notícia nem nos meios de comunicação, o mais grave do fenômeno. É isso o que no fim leva os responsáveis pela defesa da vida dos cidadãos a também ver a violência como algo normal ou difícil de solucionar. São eles, no entanto, os que deveriam estar na primeira fila, para garantir aos cidadãos o poder de levar uma vida normal sem ter de sair às ruas obcecados pelo que possa lhes acontecer.

O ser humano é um animal de hábitos. Adapta-se a tudo no esforço de sobreviver. E no entanto há momentos na vida e na história de um país em que justamente o modo de sobreviver sem ser ameaçado pela espada de Dâmocles da violência, que se espalha como lepra, é se mexer, reagir para não se acostumar a ela.

Toda vez que os jornais diminuem o espaço dado à violência que inferniza os brasileiros, considerando-a como algo que já não é notícia, ela fica mais perto de nossa porta.

Os estudantes de jornalismo são ensinados que um cachorro morder um homem não é notícia. Notícia seria que uma pessoa mordesse um animal. Assim, pode chegar o dia em que nem a maior das violências seja considerada notícia. A notícia seria, ao contrário, quando se pudesse escrever: “Hoje ninguém foi assassinado, nem estuprado, nem assaltado, nem sequestrado, nem ferido no Brasil”.

Sei que é pedir o impossível. Sofremos quase duas centenas de assassinatos diários. O que não deveria ser impossível é que todo esse dinheiro que deságua da corrupção política fosse usado para proteger quem não pode ir trabalhar com escolta ou em carros blindados. Onde, como acontece quando a vida transcorre sem privilégios, “se sai de casa sem saber se voltaremos vivos”, como dizia um líder comunitário de uma favela do Rio ainda não pacificada. Ninguém pode se acostumar a isso, sob pena de transformar a violência em um objeto a mais, quase indispensável, que devemos arrastar como uma triste fatalidade na já pesada bagagem de nosso dia a dia.

Para Marília Fiorillo, professora de Filosofia Política da USP, a violência randômica tornou-se corriqueira, trivial. “Vamos deixar o diagnóstico mais preciso desse surto de brutalidades para os especialistas. Porém, o que pouco se comenta é que a violência é filha de uma indiferença de longa data e essa indiferença, por sua vez, é resultado de um hábito arraigado: o abismo que criamos entre nós e o outros”, argumenta.

“O outro é aquele ser invisível que está na periferia e na pobreza, ou mergulhado em crises humanitárias crônicas, como os rohingya, de Mianmar, vítimas de limpeza étnica, a população do Iêmen, onde dezenas de crianças morrem de cólera – uma doença erradicada – por minuto, ou os 98% de afegãos que sobrevivem na fome. O lema ‘vamos pensar primeiro em nossos interesses’ parece óbvio e prático, mas tem um efeito bumerangue a médio prazo. Invocar razões de Estado para se alinhar a ditaduras cruéis tem um alto custo, que é cobrado, cedo ou tarde”, complementa.

Marília cita o autor “neo pragmatista” Richard Rorty. “Para ele, a única saída desta explosão de caos e matança é criar uma ‘comunidade de confiança’, na qual se busca a confluência entre o nós e o outro. Rorty afirma, em sua obra, que só quando ampliarmos as nossas lealdades, a nossa introjeção afetiva no outro, é que conseguiremos tecer essa tênue comunidade de confiança, que aumenta o número de pessoas que deixamos participar de nosso círculo.”

Marília observa que, para Rorty, não há nada de simplório nesse ativismo. “Ele escreveu: ‘Só quando os ricos puderam a começar a ver riqueza e pobreza mais como instituições sociais do que parte de uma ordem imutável é que as coisas mudaram’. Do mesmo modo, só a consciência e introjeção de que há uma ameaça global e compartilhada, que é a normalização da crueldade e a demolição dos muros de interesses de ocasião, é que podem nos resgatar, e às futuras gerações, das trevas da ganância, desigualdade, sadismo. Somos um e o mesmo, em Kiev, Ucrânia, ou São Paulo, Brasil”.

Segundo Marcos Rezende, fundador do Coletivo de Entidades Negras (CEN) e ex-conselheiro de Segurança Pública do Ministério da Justiça, as grandes atingidas por normatização da violência são as populações negras e periféricas. Relatório da Rede de Observatórios da Segurança (ROS) revelou que a polícia mata uma pessoa negra a cada quatro horas em pelo menos seis estados: Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. “Estabeleceu-se no Brasil uma prática de normalizar essas violências sobre alguns corpos, geralmente, negros e periféricos”.

Pesquisa mostra naturalização da violência entre crianças e adolescentes

Há quase dez anos, em 2016, uma pesquisa realizada pelas organizações Visão Mundial e Instituto Igarapé apontava o fenômeno da naturalização da violência entre crianças e adolescentes no Brasil.

Segundo a pesquisa, apesar de 85% das crianças e adolescentes relatarem conviver com brigas na escola e 63% sofrerem violência física em casa quando fazem algo errado, 68% diziam se sentir seguras como uma percepção geral.

A pesquisa ‘O que dizem as crianças’ foi feita entre setembro de 2015 e março de 2016 e ouviu 1.404 crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos que participam de projetos da Visão Mundial em 12 cidades: as capitais Fortaleza, Recife e Maceió, e as regiões periféricas de Manacapuru (AM); Governador Dix-sept Rosado e Mossoró (RN); Catolé do Rocha (PB); Canapi e Inhapi (AL); Itinga (MG); e Nova Iguaçu (RJ).

Os dados mostravam que a violência estava naturalizada entre os jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, já que a percepção da violência nos ambientes em que estão inseridos é grande, mas, ao mesmo tempo, a sensação de segurança também é elevada. A análise vale para ambientes como escola, casa e comunidade onde vivem.

“A gente percebe uma contradição onde a percepção de insegurança dela [da criança] é muito baixa, apesar da sua realidade e seu entorno. Existe um elemento, pelo fato de ser criança e por estar em desenvolvimento, não consegue compreender totalmente essa realidade, principalmente as menores. Mas tem o elemento que a gente chama de normatização da violência: a criança convive tão rotineiramente com situações de violência que passa a entender aquilo como natural, algo normal do seu dia a dia”, disse a Karina Lira, então assessora em proteção da infância da Visão Mundial.

Passados dez anos, o cenário deve ter se agravado, especialmente devido ao acirramento da presença das milícias nas comunidades de vários estados e do advento pernicioso do bolsonarismo, com seu discurso de ódio e pró armamentos.

Morte ‘por engano’ não existe no Rio, onde violência virou cartão-postal

Independentemente de qual seja o motivo que levou à execução de três médicos, um deles irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, em um quiosque na Barra da Tijuca, o caso mostra uma cidade em que a violência letal se tornou parte da paisagem como o Pão de Açúcar ou o Cristo Redentor. E não se morre “por engano” onde há uma epidemia de mortes violentas.

A Polícia Civil do Rio encontrou os corpos de quatro suspeitos de participarem da execução dos médicos e investiga se eles teriam sido sentenciados e mortos pelo Comando Vermelho. O que não representaria “justiça”, mas um crime cometido sobre outro crime, um atestado de falência das instituições no estado.

Em janeiro do ano passado, outro quiosque da Barra da Tijuca havia sido palco do espancamento e morte do refugiado congolês Moise Kabagambe por três homens, caso que também gerou comoção nacional e internacional. Ele fazia bicos nos quiosques do bairro e foi cobrar uma dívida trabalhista de R$ 200. Os três acusados pelo linchamento estão presos e a Justiça ouve as testemunhas.

A morte de Moise bem como as dos ortopedistas Marcos, Perseu e Diego apontam uma cidade que perdeu o pudor para matar. Na qual, o tráfico, as milícias e parte das polícias acreditam que nada acontecerá com eles se atropelarem a lei. Como na maioria das vezes, nada acontece mesmo (vide as chacinas em complexos de favelas que permanecem impunes), segue o jogo.

Inspirada por esse exemplo de liberou-geral, parte da população abraça o mesmo comportamento. A liberdade com a qual criminosos atuam em seus territórios, sejam eles fardados ou não, leva o poder público e suas regras ao descrédito. E diante disso, o vale-tudo desce ao patamar das relações interpessoais diárias. O mais forte, o mais armado e o que tem mais amigos na política faz a lei.

Justiça para o trabalhador negro que se refugiou em busca de paz e para os médicos que estavam na cidade para um congresso profissional vai muito além de encontrar e punir os mandantes. Passa por uma refundação da política do Rio, que apodrece a olhos vistos devido à promiscuidade com a criminalidade.

Não se morre por engano em uma cidade em que a violência letal é parte do cotidiano. Pelo contrário, a morte torna-se uma possibilidade constante – claro, infinitamente maior se você é negro e pobre.

Por exemplo, o músico Evaldo Rosa e o catador de recicláveis Luciano Macedo, que foram fuzilados pelo Exército “por engano”, com dezenas de tiros, em abril de 2019, na zona norte do Rio. É mais fácil um camelo passar pelo tal buraco da agulha do que o mesmo ocorrer no Leblon.

Mas a violência transborda, vez ou outra, atingindo outros grupos. Desta vez, foram médicos na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, região dominada pelo crime. Da próxima, quem sabe?

Até porque um Rio que permitiu a execução de uma de suas vereadoras mais conhecidas, uma mulher negra, lésbica, periférica, e ainda não foi capaz de apontar os mandantes e as razões do crime, é um Rio livre para matar.

Provavelmente, as mudanças mais efetivas após as execuções, de quinta (5), virão do próprio crime organizado, com um salve-geral para que todos chequem duas vezes quem está sendo morto antes de atirar. Para evitar chamar a atenção.

Genérico, improvisado e bilionário: o plano de combate ao crime do governo Lula

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), lançou na segunda-feira (2/10) o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Enfoc), um plano de ação que prevê investir R$ 900 milhões ao longo de três anos com o objetivo principal de desarticular facções ligadas ao tráfico de drogas.

Apesar de reconhecer alguns méritos — como a priorização da região amazônica e a reversão do processo de armamento da população —, ativistas e especialistas ouvidos criticaram as ações “genéricas” e “improvisadas” adotadas pelo programa. Na visão deles, o governo corre o risco de estimular a violência contra a população pobre e negra ao investir nas polícias sem cobrar uma política de redução da letalidade e ainda compromete a eficácia seus objetivos ao pretender enfrentar o crime organizado sem tocar em questões centrais para o problema: o encarceramento em massa e a política de drogas.

O Enfoc foi anunciado em meio à onda de violência que atinge a Bahia, onde 71 pessoas foram mortas em setembro por ações policiais no estado, governada pelo PT há 16 anos. A resposta do governo federal veio por meio do anúncio do Enfoc, que inclui medidas específicas para a Bahia e o Rio de Janeiro. Para os baianos, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) promete o envio de 109 agentes das forças do próprio ministério, além de cinco blindados e um helicóptero para atuar em operações que ocorrem com ajuda de forças federais desde agosto.

Para o Rio de Janeiro, o programa prevê o envio de 300 agentes da Força Nacional e 270 da Polícia Rodoviária Federal, além de mais viaturas e blindados. Outra medida para o Rio é o envio de R$ 95 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para a construção de presídios de segurança máxima.

Os estados que compõem a Amazônia Legal também foram alvo do plano anunciado por Dino. Foi assinada a portaria 503/2023, que define diretrizes para um programa com ações estratégicas para a segurança pública na região no âmbito do Programa Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS). O investimento do governo desde o início do ano para este projeto é de R$ 2 bilhões.

Para a desarticulação de organizações criminosas, principal objetivo do Enfoc, Dino propõe uma integração entre União e estados para investigações mais efetivas, coordenadas por um Centro Nacional de Enfrentamento das Organizações Criminosas.

Dividido em cinco eixos — integração institucional e informacional; aumento da eficiência dos órgãos policiais; portos, aeroportos, fronteiras e divisas; aumento da eficiência do sistema de justiça criminal e cooperação entre entes —, o programa será financiado por vários fundos, entre eles o Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

Outro aspecto é a divisão da execução do programa em três ciclos, sendo o último finalizado em 2026. Sem maiores detalhamentos sobre o formato de trabalho, o número de envolvidos e a maneira como o Enfoc será aplicado nos estados, o projeto de Dino foi lançado com a promessa de que as ações serão detalhadas em 60 dias, perto do fim do primeiro ano do governo Lula 3.

‘Rosas’ e ‘licença para matar’

O anúncio do programa ocorreu quatro dias após o número 2 do Ministério da Justiça e Segurança Pública ter justificado as mortes cometidas pela PM na Bahia, denunciadas como “operações vingança” por analistas e criticadas por entidades como a Anistia Internacional, para quem “o ‘combate ao crime organizado’ não é licença para matar”.

Em entrevista à CNN na quinta-feira (28/9), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, cotado para assumir a cadeira de ministro caso Dino seja indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), declarou: “A polícia da Bahia é uma polícia boa. Tem a questão da letalidade? Tem. Mas você não enfrenta crime organizado com fuzil com rosas. Porém, a letalidade deve ser combatida e investigada e combatida”.

A declaração de Cappelli parece ter saído de um integrante do governo Jair Bolsonaro, segundo o antropólogo e escritor Luiz Eduardo Soares, que foi secretário nacional de Segurança Pública no primeiro governo Lula, em 2003. “Esse discurso autoriza a reprodução da barbárie que está em curso. Os policiais na ponta fazem uma leitura política: eles não são indiferentes aos discursos do poder. Esse discurso passa uma mensagem muito clara: ‘continuem agindo como vocês estão agindo, vocês têm o nosso respaldo’. Porque é um discurso que ridiculariza todos os que criticam a brutalidade policial letal, como se a única opção fosse oferecer flores ou executar extrajudicialmente. Isso é de uma desonestidade intelectual extraordinária”, afirma.

“Começa a aparecer o discurso político conveniente de mostrar vigor repressivo, como é esse caso”, avalia José Vicente da Silva, coronel reformado da PM e secretário nacional de Segurança Pública no governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002. Ele diz que a fala de Cappelli não é um caso isolado e que o apoio à violência tem se repetido entre nomes do próprio PT, como o atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues: “Os discursos para atender à sanha da população de mais repressão começam a contaminar o próprio governo de esquerda”.

Para Vicente, as metas definidas nos cinco eixos do Enfoc são “extremamente supérfluas, muito genéricas”. Ele cita que o eixo 1, que trata da integração institucional e informacional, não deixa claro de que maneira será posto em prática. “Não se sabe bem o que é integração institucional. Pode ser de polícias federal, estadual, pode ser o Judiciário, o Ministério Público, outras instituições”, diz.

“O que nós estamos percebendo é uma reação num momento em que o governo ficou vulnerável a essa demanda pública, que é a segurança pública em crise, como o caso da Bahia, o Amapá vive uma crise brava, Pernambuco também, o Rio de Janeiro com a crise de sempre. E o governo está procurando sinalizar, dar algum tipo de satisfação para a opinião pública. Algumas medidas são, claramente, jogar para a plateia, um tanto demagógicas, como, por exemplo, mandar a Força Nacional para o Rio”, critica. Ele defende a adoção de políticas estruturadas e permanentes, que condicionem, por exemplo, os repasses federais à mitigação da letalidade das polícias.

Sobre letalidade policial, o Enfoc não diz uma palavra, ignorando até mesmo uma política já anunciada pelo governo federal. O texto do programa não cita, e nem foi mencionado pelo ministro durante a coletiva de imprensa em que anunciou o programa, a portaria nº 439/2023, do próprio MJSP, publicada em agosto deste ano, que regulamenta a distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para esse ano e o próximo, atrelando o repasse de verbas à redução do número de mortes pela polícia.

Para receber o dinheiro a partir do ano que vem, a portaria previa que cada estado deveria apresentar um plano de ação que incluísse frentes como redução da letalidade policial, o enfrentamento da violência contra a mulher e a melhoria na qualidade de vida dos profissionais da segurança pública. A maior destinação de recursos (80%) deveria ser destinada à redução de mortes violentas intencionais. O texto, contudo, deixa lacunas sobre prazos e como deve ser feita a fiscalização dos indicadores.

A Ponte perguntou à assessoria de imprensa do MJSP se há planos de o Enfoc condicionar a liberação de verbas para as polícias à redução de mortes, mas não teve resposta.

Enfrentar o crime é mais que fortalecer polícias

Para Luiz Eduardo Soares, a política de segurança do governo Lula (PT) segue ancorada na repressão e o programa falha ao não investir no controle externo da atividade policial. “Nós estamos diante de um verdadeiro genocídio, como dizemos com frequência, e a brutalidade policial letal tem de ser controlada. Hoje a questão chave é o controle das polícias, transparência e controle efetivo”, aponta.

Na coletiva de imprensa, Flávio Dino defendeu que o plano põe em prática o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado em 2018. Inspirado no Sistema Único de Saúde (SUS), o Susp prevê a integração entre as forças federais, dos estados e municípios em dados e operações. “Diferente do que aconteceu nas políticas públicas de saúde e educação, essa integração federativa não aconteceu na segurança, infelizmente. Foram precisos 30 anos para que fosse votada a lei do Susp. Ela já existe, mas não era efetivada”, disse o ministro.

Soares defende que, diferentemente do que argumenta Dino, o projeto aprovado em 2018 não foi implantado na plenitude porque não trouxe mudanças no artigo 144 da Constituição Federal, que disciplina as políticas de segurança pública, e apenas isso permitiria o real compartilhamento das responsabilidades entre a União e os estados. “No momento em que a lei da Susp foi promulgada, e houve muita comemoração por parte de muitos que defendiam a ideia, eu alertei imediatamente que se tratava de um grande engano. E eu não sabia se aquilo era fruto de más intenções por parte dos congressistas, ou de ignorância, mesmo, em relação a como as coisas funcionam em relação à prática”, diz.

Na visão de Soares, para o SUSP funcionar é necessário, para além da integração, uma definição sobre qual autoridade deve conduzir os processos. “Na lei do SUSP há indicações sobre necessidade de articulação entre as esferas, mas não há, em nenhum momento, nenhuma indicação sobre processos decisórios e sobre a autoridade que, afinal, conduza essa articulação”, explica.

Apesar de enxergar como positivos os esforços voltados para a Amazônia e de reversão das políticas bolsonaristas que facilitaram o acesso da população a armas, Soares avalia que o programa do MJSP deixou de fora o controle do crime organizado dentro dos presídios, o encarceramento em massa e a guerra às drogas.

“Diante da brutalidade policial letal, que é recordista mundial, diante da nossa incapacidade de enfrentar o crime organizado dentro dos presídios, o que supõe cumprir a LEP (Lei de Execuções Penais), não é dar dinheiro para o Estado para construir presídios, não é dar aula de gestão, é enfrentar o grande tema do controle dos presídios, é impossível controlar esses presídios de uma forma legal, democrática, etc., sem colocar em tela de juízo, sem colocar em questão o encarceramento em massa”, defende o antropólogo.

“E não se coloca em questão o encarceramento em massa sem enfrentar a problemática da lei de drogas absurda que nós temos e das prisões em flagrante delito por nossa polícia ostensiva, sem investigação, etc., isso nos leva a pontos que estão inteiramente à margem de tudo o que está discutido no governo federal. Como se enfrentar o crime organizado fosse fortalecer as polícias e fazê-las trabalhar juntas”, afirma.

Desde o início do governo Lula, tenho cobrado um novo modelo de políticas de segurança.

Não dá para dizer que o governo não está agindo na área. Ontem mesmo foi lançado programa de combate às facções.

Como avaliar essas ações? Segue o fio:🧶 https://t.co/OjHRiQuc5P

— Gabriel Feltran (@gabriel_feltran) October 3, 2023

O fortalecimento das polícias pode até ter um efeito contrário ao do combate ao crime organizado, já que crime e polícia estão fortemente imbrincados no Brasil, defendeu no X (ex-Twitter) o pesquisador Gabriel Feltran, professor da Sciences Po, na França, e autor do livro Irmãos: uma História do PCC. Nas postagens, Feltran afirma que o Enfoc erra ao pensar Estado e crime organizado como entidades separadas, planejando injetar recursos nas polícias atualmente existentes, que são “instituições cada vez mais autônomas ao próprio poder governamental”. Na visão dele, o governo deveria investir em um “controle democrático, interno e externo, das atividades policiais” para “reestabelecer soberania estatal e inverter o ciclo que hoje alimenta o poder criminal”.

Mais guerra às drogas

O fundador do Voz da Comunidade, Rene Silva, também também se manifestou no X (ex-Twitter) dizendo que o programa do governo federal se parecia muito com as tentativas anteriores de outros governos, que só fizeram aumentar a violência e o tráfico.

Queria deixar aqui minha opinião pública sobre “investimento” de R$ 900 mi para os próximos 36 meses para o plano contra organizações criminosas.

Já foi tentado inúmeras vezes desse mesmo modo e nunca funcionou. A violência e o tráfico só aumentaram. O que está sendo planejado… pic.twitter.com/uTAjhJrvK2

— Rene Silva 🦅 (@eurenesilva) October 2, 2023

“Já foi tentado inúmeras vezes desse mesmo modo e nunca funcionou. A violência e o tráfico só aumentaram. O que está sendo planejado de modo emergência também para que haja um plano de prevenção? Que investimentos sérios, a este mesmo nível, estão sendo pensados para as favelas do Rio, em educação e transformação dessa realidade que vivemos?”, escreveu.

Um efeito colateral da manutenção da política de segurança atual é que ela não resolve um dos problemas centrais na área: o encarceramento em massa. Para o advogado Cristiano Maronna, diretor da plataforma Justa, que pesquisa a economia política da Justiça, a proposta apresentada pelo governo é “equivocada e destinada ao fracasso”.

“O grande problema, quando se fala em organização criminosa no Brasil, é o sistema prisional, é o superencarceramento. O Brasil tem a terceira maior população prisional do planeta, nós temos um sistema prisional que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece como um estado de coisas inconstitucional, porque nele a violação de direitos é sistemática, e as prisões do Brasil são uma espécie de parceria público-privada entre o Estado e o crime organizado. O Estado manda até a porta da frente e da porta da frente em diante quem manda é o crime organizado”, afirma.

Maronna defende que qualquer medida que tenha por objetivo o combate às facções criminosas deveria priorizar o desencarceramento. Ele diz ver com tristeza que o governo Lula não foi capaz de formular uma política pública de segurança que respeite os direitos humanos e não repita o endosso a matança policial feita em gestões anteriores.

“Quando a gente ouve o discurso do Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, sobre drogas, não há diferença nenhuma entre o que ele fala e o que fala o Tarcísio de Freitas ou o que falam lideranças da direita e da extrema-direita. Justamente aí reside, a meu ver, o fracasso do campo progressista na formulação de outra política de drogas, que teria que começar discutindo a questão da legalização de todas as drogas, porque qualquer outra opção fracassou e vai continuar fracassando, especialmente no Sul global”, comenta.

O atual governo tem responsabilidade direta pelo encarceramento em massa, já que foi a gestão do presidente Lula, em 2006, que sancionou a atual lei de drogas, que se tornou um dos principais motivos para a explosão no número de presos, principalmente negros, no Brasil, ao longo das décadas seguintes.

Rafael Rocha, coordenador de projetos do Sou da Paz, concorda que não se pode falar de combate ao crime organizado sem pensar novas políticas de drogas, por mais que a questão seja ampla e não caiba somente ao MJSP.

“A gente tem um grande percentual de jovens presos por tráfico de drogas, que ou já estão ali como atores periféricos dessas facções, ou quando entram no sistema prisional vão se tornar atores dessas facções. O próprio tráfico, que é o que vai equipar essas facções, vai permitir que elas consigam diversificar suas ações, entrar no mercado informal, comprar postos de gasolina para lavagem de dinheiro, entrada no sistema político, com vereadores, enfim, financiando campanhas. Então, o tráfico de drogas é a chave”, avalia.

Rafael, no entanto, acredita que o programa de Dino funcione mais como uma carta de propostas com iniciativas interessantes, que precisa ser melhor detalhada. “Nós precisamos ver quais vão ser os indicadores, onde vai ser alocada a verba, enfim, mas me parece uma carta de propostas interessante, ainda que tenha vindo, me parece, um pouco de última hora”, conclui.

Deixe um comentário